Die Wiege der Sterne

Computer vollziehen die Geburt der Gestirne nach

von Ralf Klessen

Sterne sind fundamentale Bestandteile des Kosmos. Sie sind die wichtigsten Quellen unseres astronomischen Wissens und unabdingbar, um die physikalischen Prozesse zu verstehen, die das Entstehen und die Entwicklung des Universums regulieren. Mit bloßem Auge können wir in einer mondlosen Nacht etwa 5 000 Sterne erkennen. Insgesamt gibt es in der Milchstraße einige hundert Milliarden Sterne. Sie sind entstanden, weil sich Bereiche der interstellaren Materie – so wird das Gemisch aus Gas und Staub genannt, das die Milchstraße durchsetzt – aufgrund der eigenen Schwerkraft immer weiter verdichteten. Sterne entstehen fortwährend. Auch heute noch bilden sich in unserer Milchstraße pro Jahr etwa fünf bis zehn neue Sterne.

Dass sich Sterne aufgrund des Kollapses interstellarer Gaswolken bilden, ist inzwischen unumstritten. Viele Details des Sternentstehungsprozesses aber sind nach wie vor ungeklärt oder werden kontrovers diskutiert. Um noch mehr über die Geburt der Sterne zu erfahren, sind wir auf leistungsfähige Rechnersysteme angewiesen, die den „Geburtsvorgang“ nachstellen. Das ist der Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe Sternentstehung am Institut für Theoretische Astrophysik im Heidelberger Zentrum für Astronomie.

Sterne, wie unsere Sonne, sind gewaltige Kugeln aus Gas, in denen Druck und Temperatur so groß sind, dass Kernfusion stattfinden kann. Die Masse unserer Sonne beträgt 2^30 Kilogramm und ihr Durchmesser ist 1,4 Millionen Kilometer. Sterne bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, deren Anteil an der Gesamtmasse zusammen 98 Prozent beträgt. Andere Elemente kommen nur in Spuren vor. In einer komplizierten Reaktionsreihe werden im Sonneninneren jeweils vier Wasserstoffkerne (also einzelne Protonen) in das Element Helium umgewandelt. Der Heliumkern besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Diese Reaktion setzt Energie frei und heizt die Sonne von innen her auf. Die Sonne befindet sich im Gleichgewicht zwischen Gravitationskraft und Gasdruck. Die eigene Schwereanziehung der Sonne bewirkt eine zum Zentrum gerichtete Kraft. Die Sonne will sich weiter verdichten und im Zentrum vermehrt Wasserstoff zu Helium verbrennen. Dadurch erhöht sich die Temperatur, was dazu führt, dass die Sonne sich wieder ausdehnt. Wenn sich die Sonne aber aufbläht, sinkt gleichzeitig der Druck im Inneren und der Fusionsreaktor wird schwächer. Die Temperatur fällt wieder, und die Sonne muss sich aufgrund ihres eigenen Gewichtes erneut zusammenziehen. Dichte und Temperatur steigen wieder an. Insgesamt stellt sich zwischen beiden Vorgängen rasch ein Gleichgewicht ein und hält die Sonne für insgesamt etwa neun Milliarden Jahre stabil.

von Ralf Klessen

Seit alters her beschäftigten sich die Menschen mit den Gestirnen über ihnen. Während man früher die „Fixsterne“ für unverrückbare, ewig existierende Objekte hielt, zeigt sich uns heute dank moderner Forschungsmethoden ein weitaus dynamischeres Bild. Sterne sind Teile eines kosmischen Kreislaufs, sie werden geboren und vergehen. Ihre Wiege in der Milchstraße sind dunkle Wolken aus Gas und Staub, die unter ihrem eigenen Gewicht in sich zusammenstürzen. Die Geburt der Sterne ist ein dramatischer Vorgang, der viele ungelöste Fragen aufwirft. Mit Computersimulationen untersuchen Wissenschaftler am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg die physikalischen Prozesse, die Sterne so wie unsere Sonne entstehen lassen.

Sterne sind fundamentale Bestandteile des Kosmos. Sie sind die wichtigsten Quellen unseres astronomischen Wissens und unabdingbar, um die physikalischen Prozesse zu verstehen, die das Entstehen und die Entwicklung des Universums regulieren. Mit bloßem Auge können wir in einer mondlosen Nacht etwa 5 000 Sterne erkennen. Insgesamt gibt es in der Milchstraße einige hundert Milliarden Sterne. Sie sind entstanden, weil sich Bereiche der interstellaren Materie – so wird das Gemisch aus Gas und Staub genannt, das die Milchstraße durchsetzt – aufgrund der eigenen Schwerkraft immer weiter verdichteten. Sterne entstehen fortwährend. Auch heute noch bilden sich in unserer Milchstraße pro Jahr etwa fünf bis zehn neue Sterne.

Dass sich Sterne aufgrund des Kollapses interstellarer Gaswolken bilden, ist inzwischen unumstritten. Viele Details des Sternentstehungsprozesses aber sind nach wie vor ungeklärt oder werden kontrovers diskutiert. Um noch mehr über die Geburt der Sterne zu erfahren, sind wir auf leistungsfähige Rechnersysteme angewiesen, die den „Geburtsvorgang“ nachstellen. Das ist der Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe Sternentstehung am Institut für Theoretische Astrophysik im Heidelberger Zentrum für Astronomie.

Sterne, wie unsere Sonne, sind gewaltige Kugeln aus Gas, in denen Druck und Temperatur so groß sind, dass Kernfusion stattfinden kann. Die Masse unserer Sonne beträgt 2^30 Kilogramm und ihr Durchmesser ist 1,4 Millionen Kilometer. Sterne bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, deren Anteil an der Gesamtmasse zusammen 98 Prozent beträgt. Andere Elemente kommen nur in Spuren vor. In einer komplizierten Reaktionsreihe werden im Sonneninneren jeweils vier Wasserstoffkerne (also einzelne Protonen) in das Element Helium umgewandelt. Der Heliumkern besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Diese Reaktion setzt Energie frei und heizt die Sonne von innen her auf. Die Sonne befindet sich im Gleichgewicht zwischen Gravitationskraft und Gasdruck. Die eigene Schwereanziehung der Sonne bewirkt eine zum Zentrum gerichtete Kraft. Die Sonne will sich weiter verdichten und im Zentrum vermehrt Wasserstoff zu Helium verbrennen. Dadurch erhöht sich die Temperatur, was dazu führt, dass die Sonne sich wieder ausdehnt. Wenn sich die Sonne aber aufbläht, sinkt gleichzeitig der Druck im Inneren und der Fusionsreaktor wird schwächer. Die Temperatur fällt wieder, und die Sonne muss sich aufgrund ihres eigenen Gewichtes erneut zusammenziehen. Dichte und Temperatur steigen wieder an. Insgesamt stellt sich zwischen beiden Vorgängen rasch ein Gleichgewicht ein und hält die Sonne für insgesamt etwa neun Milliarden Jahre stabil.

|

|

|

Der Trapez-Haufen im Sternbild Orion, aufgenommen mit dem Hubble-Weltraumteleskop bei infraroten Wellenlängen. Die Abbildung auf Seite 11 zeigt eine fingerförmige Dunkelwolke im Sternbild Adler, ebenfalls aufgenommen mit dem Hubble-Weltraumteleskop.

|

Unsere Sonne ist ein ziemlich durchschnittlicher Stern. Es gibt Sterne, die bis zu Hundert Mal massereicher sind und um ein Vielfaches heller leuchten. Dafür leben sie nur einige Millionen Jahre, bevor sie in einer gewaltigen Explosion vergehen. Es gibt aber auch Sterne, deren Masse nur ein Zehntel der Masse unserer Sonne beträgt. Diese leben zwar sehr lange, leuchten aber nur schwach. Wäre die Sonne also wesentlich masseärmer, dann wäre es auf der Erde viel zu kalt, und es hätte sich niemals Leben entwickelt. Zudem ist nicht klar, ob sehr massearme oder sehr massereiche Sterne überhaupt Planeten haben können.

Wenn wir in einer klaren Nacht in den Himmel blicken, sehen wir entlang des Bandes der Milchstraße dunkle, abgeschattete Gebiete. Das sind Wolken aus interstellarem Gas und Staub, die das Licht weiter entfernt liegender Sterne absorbieren. Seit etwa einem halben Jahrhundert wissen wir, dass diese Dunkelwolken die Geburtsstätten junger Sterne sind. Sie bestehen hauptsächlich aus Wasserstoffmolekülen und Staub. Deshalb nennt man sie Molekülwolken.

Da Wasserstoffmoleküle vom Erdboden aus nicht beobachtet werden können, behelfen sich die Astronomen, indem sie andere chemische Verbindungen untersuchen, beispielsweise Kohlenmonoxid, das den Wolken in geringen Spuren beigemischt ist. Diese Moleküle strahlen hauptsächlich im Radio- und infraroten Wellenlängenbereich. Die genaue Untersuchung der Geburtsstätten junger Sterne wurde daher erst mit der Entwicklung effizienter Radio- und Infrarotdetektoren in den 1960er und 1990er Jahren möglich. Es stellt sich heraus, dass die typische Dichte von Molekülwolken geringer ist als das beste auf Erden erzeugte Hochvakuum. Diese Wolken können riesige Ausmaße annehmen, so dass ihre Gesamtmasse mehrere hundert bis mehrere hunderttausend Sonnenmassen betragen kann. Große Molekülwolkenkomplexe erreichen einen Durchmesser von einhundert Lichtjahren, das sind fast 1015 Kilometer. Zum Vergleich: Für die Strecke von der Sonne zur Erde benötigt das Licht etwa acht Minuten. Die Temperatur innerhalb der Wolken liegt nur etwa zehn Grad über dem absoluten Nullpunkt, das heißt, bei minus 263 Grad Celsius.

Molekülwolken bilden sich bevorzugt in den Spiralarmen unserer Galaxie. Dort wird das Gas komprimiert, was eine Erhöhung der chemischen Reaktionsraten zur Folge hat. Aus dem normalerweise in atomarer Phase vorliegenden Wasserstoff bilden sich in kurzer Zeit Wasserstoffmoleküle. Für diese Reaktion ist interstellarer Staub als Katalysator notwendig. Die Staubteilchen binden Wasserstoffatome an ihrer Oberfläche. Dort können sie sich bewegen und aneinanderstoßen. Sobald sich zwei Atome gefunden haben, vereinen sie sich zu einem Wasserstoffmolekül und verlassen das Staubteilchen. Dieser Prozess erklärt, warum molekularer Wasserstoff und Staub immer gemeinsam beobachtet werden. Insgesamt ist das molekulare Gas sehr inhomogen im Raum verteilt und sein Geschwindigkeitsfeld hochgradig turbulent. Die typische Lebensdauer einer Molekülwolke beträgt nur etwa zehn Millionen Jahre. In kosmischen Maßstäben betrachtet ist dies wenig. Der Prozess der Sternbildung in diesen Wolken muss also „schnell“ ablaufen.

Wir wissen, dass Sterne in Gebieten hoher Dichte im Inneren einer Molekülwolke entstehen, sobald die zum Zentrum der Wolke gerichtete Schwerkraft über die nach außen gerichteten Druckkräfte dominiert. Dies ist der Fall, wenn die Masse des Gases einen kritischen Wert überschreitet, der nach dem englischen Naturwissenschaftler Sir James Jeans (1877-1946) Jeans-Masse genannt wird. Das System kollabiert dann unter seinem eigenen Gewicht. Gasdichte und Temperatur wachsen stetig an, ein neuer Stern kann entstehen.

Über Jahrzehnte hinweg war die Theorie der Sternentstehung von der Vorstellung geprägt, dass dieser Prozess vorrangig ein Resultat des Wechselspiels von Gravitation und kosmischen Magnetfeldern ist. In diesem Bild stabilisiert ein starkes Magnetfeld die Molekülwolke, und erst wenn ausreichend Material zwischen den Magnetfeldlinien hindurchdriften konnte, beginnt die Kontraktion. Typische Magnetfeldstärken im interstellaren Gas betragen etwa ein Zehntausendstel des Erdmagnetfeldes. Neuere Beobachtungen haben ergeben, dass diese Feldstärken nicht ausreichen, die Molekülwolke als Ganzes zu stabilisieren.

Die moderne Theorie der Sternentstehung betrachtet daher die in allen Wolken beobachtete Überschallturbulenz als maßgeblichen physikalischen Prozess, der die Sternbildung kontrolliert. Das bedeutet, die Wolke wird ständig von Stoßwellen durchsetzt, ähnlich denen, die bei einem Überschallflug in der irdischen Atmosphäre auftreten. Dadurch wird das Gas lokal verdichtet. Die Kompression kann so stark sein, dass der Grenzwert für den gravitativen Kollaps überschritten wird – der Prozess der Sternbildung beginnt.

Wenn wir in einer klaren Nacht in den Himmel blicken, sehen wir entlang des Bandes der Milchstraße dunkle, abgeschattete Gebiete. Das sind Wolken aus interstellarem Gas und Staub, die das Licht weiter entfernt liegender Sterne absorbieren. Seit etwa einem halben Jahrhundert wissen wir, dass diese Dunkelwolken die Geburtsstätten junger Sterne sind. Sie bestehen hauptsächlich aus Wasserstoffmolekülen und Staub. Deshalb nennt man sie Molekülwolken.

Da Wasserstoffmoleküle vom Erdboden aus nicht beobachtet werden können, behelfen sich die Astronomen, indem sie andere chemische Verbindungen untersuchen, beispielsweise Kohlenmonoxid, das den Wolken in geringen Spuren beigemischt ist. Diese Moleküle strahlen hauptsächlich im Radio- und infraroten Wellenlängenbereich. Die genaue Untersuchung der Geburtsstätten junger Sterne wurde daher erst mit der Entwicklung effizienter Radio- und Infrarotdetektoren in den 1960er und 1990er Jahren möglich. Es stellt sich heraus, dass die typische Dichte von Molekülwolken geringer ist als das beste auf Erden erzeugte Hochvakuum. Diese Wolken können riesige Ausmaße annehmen, so dass ihre Gesamtmasse mehrere hundert bis mehrere hunderttausend Sonnenmassen betragen kann. Große Molekülwolkenkomplexe erreichen einen Durchmesser von einhundert Lichtjahren, das sind fast 1015 Kilometer. Zum Vergleich: Für die Strecke von der Sonne zur Erde benötigt das Licht etwa acht Minuten. Die Temperatur innerhalb der Wolken liegt nur etwa zehn Grad über dem absoluten Nullpunkt, das heißt, bei minus 263 Grad Celsius.

Molekülwolken bilden sich bevorzugt in den Spiralarmen unserer Galaxie. Dort wird das Gas komprimiert, was eine Erhöhung der chemischen Reaktionsraten zur Folge hat. Aus dem normalerweise in atomarer Phase vorliegenden Wasserstoff bilden sich in kurzer Zeit Wasserstoffmoleküle. Für diese Reaktion ist interstellarer Staub als Katalysator notwendig. Die Staubteilchen binden Wasserstoffatome an ihrer Oberfläche. Dort können sie sich bewegen und aneinanderstoßen. Sobald sich zwei Atome gefunden haben, vereinen sie sich zu einem Wasserstoffmolekül und verlassen das Staubteilchen. Dieser Prozess erklärt, warum molekularer Wasserstoff und Staub immer gemeinsam beobachtet werden. Insgesamt ist das molekulare Gas sehr inhomogen im Raum verteilt und sein Geschwindigkeitsfeld hochgradig turbulent. Die typische Lebensdauer einer Molekülwolke beträgt nur etwa zehn Millionen Jahre. In kosmischen Maßstäben betrachtet ist dies wenig. Der Prozess der Sternbildung in diesen Wolken muss also „schnell“ ablaufen.

Wir wissen, dass Sterne in Gebieten hoher Dichte im Inneren einer Molekülwolke entstehen, sobald die zum Zentrum der Wolke gerichtete Schwerkraft über die nach außen gerichteten Druckkräfte dominiert. Dies ist der Fall, wenn die Masse des Gases einen kritischen Wert überschreitet, der nach dem englischen Naturwissenschaftler Sir James Jeans (1877-1946) Jeans-Masse genannt wird. Das System kollabiert dann unter seinem eigenen Gewicht. Gasdichte und Temperatur wachsen stetig an, ein neuer Stern kann entstehen.

Über Jahrzehnte hinweg war die Theorie der Sternentstehung von der Vorstellung geprägt, dass dieser Prozess vorrangig ein Resultat des Wechselspiels von Gravitation und kosmischen Magnetfeldern ist. In diesem Bild stabilisiert ein starkes Magnetfeld die Molekülwolke, und erst wenn ausreichend Material zwischen den Magnetfeldlinien hindurchdriften konnte, beginnt die Kontraktion. Typische Magnetfeldstärken im interstellaren Gas betragen etwa ein Zehntausendstel des Erdmagnetfeldes. Neuere Beobachtungen haben ergeben, dass diese Feldstärken nicht ausreichen, die Molekülwolke als Ganzes zu stabilisieren.

Die moderne Theorie der Sternentstehung betrachtet daher die in allen Wolken beobachtete Überschallturbulenz als maßgeblichen physikalischen Prozess, der die Sternbildung kontrolliert. Das bedeutet, die Wolke wird ständig von Stoßwellen durchsetzt, ähnlich denen, die bei einem Überschallflug in der irdischen Atmosphäre auftreten. Dadurch wird das Gas lokal verdichtet. Die Kompression kann so stark sein, dass der Grenzwert für den gravitativen Kollaps überschritten wird – der Prozess der Sternbildung beginnt.

|

|

|

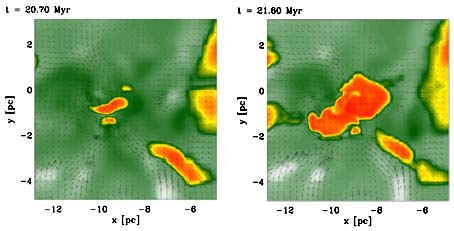

Die Entstehung eines protostellaren Kerns in numerischer Simulationsrechnung (Computersimulation ZAH/ITA, Banerjee et al. 2009)

|

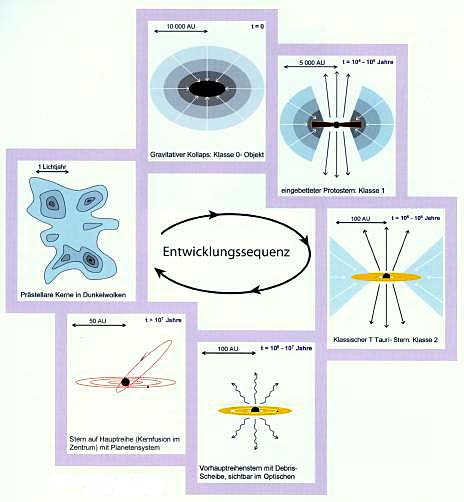

Die kritische Masse fällt mit steigender Dichte stetig ab, so dass während der Verdichtung immer kleinere Teilmassen instabil werden. Die Molekülwolke fragmentiert: Sie zerbricht in kleinere Teile. Die kleinsten dieser Fragmente nennt man protostellare Wolkenkerne. Sie sind die unmittelbaren Vorläufer einzelner Sterne. Diese Wolkenkerne fallen aufgrund ihres Eigengewichtes in sich zusammen. In ihrem Zentrum bildet sich ein junger Protostern, der durch die Aufsammlung des einfallenden Gases rasch an Masse gewinnt. Das Objekt ist mit bloßem Auge unsichtbar und nur durch seine Wärmestrahlung im Millimeter- und infraroten Wellenlängenbereich beobachtbar.

Anfangs kann diese Strahlung rasch entweichen. Die Temperatur ändert sich kaum und bleibt bei Werten unterhalb von minus 200 Grad Celsius. Nach einigen tausend Jahren wird das Zentrum undurchlässig für Strahlung, die Energie kann dann nicht mehr nach außen abgegeben werden. Dadurch steigen Temperatur und Druck im Inneren an, bis ein vorübergehendes Gleichgewicht zwischen der nach innen wirkenden Gravitation und dem nach außen gerichteten Druck erreicht ist: Der Kollaps wird vorläufig gestoppt.

Allerdings fällt von außen weiterhin Material ein. Sobald die Temperatur auf rund 2000 Grad Celsius gestiegen ist, zerfallen die Wasserstoffmoleküle in Atome. Das verbraucht Energie, und der Temperaturanstieg verlangsamt sich, so dass die Schwerkraft erneut die Oberhand gewinnt. Da das Gas rotiert, kann es nicht direkt auf den Stern fallen. Es bildet sich zunächst eine sogenannte Akkretionsscheibe. In dieser wird das Material langsam nach innen transportiert und fällt schließlich auf den eigentlichen Stern.

Diese Scheiben sind um ein Vielfaches größer als unser Sonnensystem. Mit modernen Großteleskopen kann man ihre alleräußersten Umrisse als Silhouetten in nahegelegenen Sternentstehungsgebieten erkennen. Nicht das gesamte Material endet jedoch auf dem Stern. Wenn die Dichte in der Scheibe groß genug ist, kann diese aufgrund der eigenen Schwereanziehung selber instabil werden, und es setzt erneut Fragmentation ein. So entstehen Doppelsterne.

Ein Teil der auf den Protostern einfallenden Materie wird außerdem als stark gebündelter Strahl entlang der Rotationsachse wieder abgegeben. Dieses Phänomen nennt man protostellaren Jet oder bipolaren Ausfluss. Es wird bei fast allen Protosternen in der Phase des größten Massenzuwachses beobachtet. Solche Jets können Geschwindigkeiten von einigen hundert Kilometern pro Sekunde erreichen. In ihren späten Entwicklungsphasen liefern Akkretionsscheiben außerdem das Material, aus dem sich Planeten bilden.

Zwei Szenarien werden diskutiert. Zum einen können Planeten durch direkten gravitativen Kollaps entstehen, so ähnlich wie Doppelsterne in den Frühphasen der Scheibenentwicklung. Dieser Prozess ist schnell und kann große Gasplaneten, ähnlich wie Jupiter, erzeugen. Zum anderen können sich Staubteilchen in der Scheibe durch Zusammenstöße zu immer größeren Objekten zusammenballen. Dieser Prozess ist zunächst langsam. Ab einem Durchmesser von etwa hundert Metern aber wird der Einfluss der Schwerkraft spürbar, und das Objekt wächst rasch an. Auf diese Weise entstehen Gesteinsplaneten, wie die vier inneren Planeten unseres Sonnensystems. Überschreitet die Masse das zehn- bis zwanzigfache der Erdmasse, so kann zusätzlich auch das Gas der Scheibe aufgesammelt werden. So entstanden die großen Gasplaneten unseres Sonnensystems.

Anfangs kann diese Strahlung rasch entweichen. Die Temperatur ändert sich kaum und bleibt bei Werten unterhalb von minus 200 Grad Celsius. Nach einigen tausend Jahren wird das Zentrum undurchlässig für Strahlung, die Energie kann dann nicht mehr nach außen abgegeben werden. Dadurch steigen Temperatur und Druck im Inneren an, bis ein vorübergehendes Gleichgewicht zwischen der nach innen wirkenden Gravitation und dem nach außen gerichteten Druck erreicht ist: Der Kollaps wird vorläufig gestoppt.

Allerdings fällt von außen weiterhin Material ein. Sobald die Temperatur auf rund 2000 Grad Celsius gestiegen ist, zerfallen die Wasserstoffmoleküle in Atome. Das verbraucht Energie, und der Temperaturanstieg verlangsamt sich, so dass die Schwerkraft erneut die Oberhand gewinnt. Da das Gas rotiert, kann es nicht direkt auf den Stern fallen. Es bildet sich zunächst eine sogenannte Akkretionsscheibe. In dieser wird das Material langsam nach innen transportiert und fällt schließlich auf den eigentlichen Stern.

Diese Scheiben sind um ein Vielfaches größer als unser Sonnensystem. Mit modernen Großteleskopen kann man ihre alleräußersten Umrisse als Silhouetten in nahegelegenen Sternentstehungsgebieten erkennen. Nicht das gesamte Material endet jedoch auf dem Stern. Wenn die Dichte in der Scheibe groß genug ist, kann diese aufgrund der eigenen Schwereanziehung selber instabil werden, und es setzt erneut Fragmentation ein. So entstehen Doppelsterne.

Ein Teil der auf den Protostern einfallenden Materie wird außerdem als stark gebündelter Strahl entlang der Rotationsachse wieder abgegeben. Dieses Phänomen nennt man protostellaren Jet oder bipolaren Ausfluss. Es wird bei fast allen Protosternen in der Phase des größten Massenzuwachses beobachtet. Solche Jets können Geschwindigkeiten von einigen hundert Kilometern pro Sekunde erreichen. In ihren späten Entwicklungsphasen liefern Akkretionsscheiben außerdem das Material, aus dem sich Planeten bilden.

Zwei Szenarien werden diskutiert. Zum einen können Planeten durch direkten gravitativen Kollaps entstehen, so ähnlich wie Doppelsterne in den Frühphasen der Scheibenentwicklung. Dieser Prozess ist schnell und kann große Gasplaneten, ähnlich wie Jupiter, erzeugen. Zum anderen können sich Staubteilchen in der Scheibe durch Zusammenstöße zu immer größeren Objekten zusammenballen. Dieser Prozess ist zunächst langsam. Ab einem Durchmesser von etwa hundert Metern aber wird der Einfluss der Schwerkraft spürbar, und das Objekt wächst rasch an. Auf diese Weise entstehen Gesteinsplaneten, wie die vier inneren Planeten unseres Sonnensystems. Überschreitet die Masse das zehn- bis zwanzigfache der Erdmasse, so kann zusätzlich auch das Gas der Scheibe aufgesammelt werden. So entstanden die großen Gasplaneten unseres Sonnensystems.

|

|

|

Theoretische Sequenz der Stern- und Planetenbildung

|

Mit Hilfe moderner Großteleskope können wir auch Planeten beobachten, die um andere Sterne kreisen. Bis heute kennen wir mehrere hundert dieser sogenannten extrasolaren Planeten.

Ist das vorhandene Gasreservoir aufgebraucht, ist die dynamische Phase der Sternentstehung beendet. Nun folgt die wesentlich langsamere quasi-statische Verdichtung des Protosterns. Dabei nehmen Temperatur und Druck im Inneren des Protosterns weiter kontinuierlich zu, bis bei rund zehn Millionen Grad im Zentrum Kernfusionsprozesse einsetzen und Wasserstoff zu Helium verbrennt. Diese Energiequelle ermöglicht es dem System, ein neues Gleichgewicht zu finden. Der Stern ist sozusagen „erwachsen“ geworden, seine Hauptlebensphase beginnt. Bei einen Stern wie unserer Sonne dauert die hier beschriebene „Geburt“ des Sternes mehrere Millionen Jahre.

Ein Stern entsteht nicht allein. Aus einer Molekülwolke bildet sich in der Regel ein Haufen von mehreren hundert bis einigen tausend Sternen, die miteinander in Wechselwirkung treten und um denselben Gasvorrat konkurrieren. Dadurch ergibt sich ein hochgradig dynamisches und chaotisches Bild der Sternentstehung. Eine vollständige theoretische Beschreibung dieses Vorgangs ist daher nur im statistischen Sinne möglich. Insgesamt jedoch weisen alle jungen Sternhaufen sehr ähnliche Eigenschaften auf. So ist die Verteilung der Sternmassen in allen Haufen in etwa dieselbe, und man findet fast immer die massereichsten Sterne im Zentrum des Haufens vor.

Zu den noch ungeklärten oder kontrovers diskutierten Fragen bei der Bildung von Sternen zählt beispielsweise, welchen Einfluss Magnetfelder haben, wodurch die Sternentstehung in einer bestimmten Region ausgelöst und wodurch sie wieder beendet wird. Aufgrund der für menschliche Verhältnisse langen Zeitskalen, und weil sich Sterne in nahezu undurchdringlichen Gas- und Staubwolken bilden, kann man den Prozess der Sternentstehung nicht direkt mitverfolgen. Um theoretische Ansätze entwickeln und überprüfen zu können, ist man daher, wie so oft in der modernen Astrophysik, auf leistungsfähige Rechnersysteme angewiesen. Man versucht, die Geburt der Sterne mithilfe von Computersimulationen nachzustellen.

Im Gegensatz zu früheren Ansätzen wird dabei nicht mehr nur ein einzelner, isolierter Stern betrachtet. Es wird stattdessen versucht, die gesamte Entwicklungssequenz von der Bildung der Molekülwolke bis zur Entstehung von Sternhaufen selbstkonsistent zu beschreiben, was der Realität wesentlich näher kommt. Dazu ist es notwendig, moderne hydrodynamische Simulationsmethoden mit zeitabhängigen chemischen Netzwerken zu koppeln und zudem die Wechselwirkung von Strahlung und Materie zu berücksichtigen.

Den Beobachtungsvorgaben entsprechend, werden typische Anfangswerte für Dichte, Geschwindigkeit, Temperatur und Zusammensetzung des Gases vorgegeben. Dann löst man für jeden Zeitschritt das Gleichungssystem für die wirkenden physikalischen Kräfte. So kann man mitverfolgen, wie aus dem Gas der Milchstraße Molekülwolken entstehen, und wie sich in ihrem Inneren Verdichtungen bilden, die unter dem Einfluss der eigenen Schwerkraft neue Sterne hervorbringen. Verschiedene Eigenschaften wie Verteilung und Zusammensetzung des Wolkengases, oder Masse, Drehimpuls oder Bewegung sowohl einzelner Sterne als auch des gesamten Haufens, lassen sich zu jedem Zeitpunkt untersuchen und mit Beobachtungsdaten vergleichen.

Ist das vorhandene Gasreservoir aufgebraucht, ist die dynamische Phase der Sternentstehung beendet. Nun folgt die wesentlich langsamere quasi-statische Verdichtung des Protosterns. Dabei nehmen Temperatur und Druck im Inneren des Protosterns weiter kontinuierlich zu, bis bei rund zehn Millionen Grad im Zentrum Kernfusionsprozesse einsetzen und Wasserstoff zu Helium verbrennt. Diese Energiequelle ermöglicht es dem System, ein neues Gleichgewicht zu finden. Der Stern ist sozusagen „erwachsen“ geworden, seine Hauptlebensphase beginnt. Bei einen Stern wie unserer Sonne dauert die hier beschriebene „Geburt“ des Sternes mehrere Millionen Jahre.

Ein Stern entsteht nicht allein. Aus einer Molekülwolke bildet sich in der Regel ein Haufen von mehreren hundert bis einigen tausend Sternen, die miteinander in Wechselwirkung treten und um denselben Gasvorrat konkurrieren. Dadurch ergibt sich ein hochgradig dynamisches und chaotisches Bild der Sternentstehung. Eine vollständige theoretische Beschreibung dieses Vorgangs ist daher nur im statistischen Sinne möglich. Insgesamt jedoch weisen alle jungen Sternhaufen sehr ähnliche Eigenschaften auf. So ist die Verteilung der Sternmassen in allen Haufen in etwa dieselbe, und man findet fast immer die massereichsten Sterne im Zentrum des Haufens vor.

Zu den noch ungeklärten oder kontrovers diskutierten Fragen bei der Bildung von Sternen zählt beispielsweise, welchen Einfluss Magnetfelder haben, wodurch die Sternentstehung in einer bestimmten Region ausgelöst und wodurch sie wieder beendet wird. Aufgrund der für menschliche Verhältnisse langen Zeitskalen, und weil sich Sterne in nahezu undurchdringlichen Gas- und Staubwolken bilden, kann man den Prozess der Sternentstehung nicht direkt mitverfolgen. Um theoretische Ansätze entwickeln und überprüfen zu können, ist man daher, wie so oft in der modernen Astrophysik, auf leistungsfähige Rechnersysteme angewiesen. Man versucht, die Geburt der Sterne mithilfe von Computersimulationen nachzustellen.

Im Gegensatz zu früheren Ansätzen wird dabei nicht mehr nur ein einzelner, isolierter Stern betrachtet. Es wird stattdessen versucht, die gesamte Entwicklungssequenz von der Bildung der Molekülwolke bis zur Entstehung von Sternhaufen selbstkonsistent zu beschreiben, was der Realität wesentlich näher kommt. Dazu ist es notwendig, moderne hydrodynamische Simulationsmethoden mit zeitabhängigen chemischen Netzwerken zu koppeln und zudem die Wechselwirkung von Strahlung und Materie zu berücksichtigen.

Den Beobachtungsvorgaben entsprechend, werden typische Anfangswerte für Dichte, Geschwindigkeit, Temperatur und Zusammensetzung des Gases vorgegeben. Dann löst man für jeden Zeitschritt das Gleichungssystem für die wirkenden physikalischen Kräfte. So kann man mitverfolgen, wie aus dem Gas der Milchstraße Molekülwolken entstehen, und wie sich in ihrem Inneren Verdichtungen bilden, die unter dem Einfluss der eigenen Schwerkraft neue Sterne hervorbringen. Verschiedene Eigenschaften wie Verteilung und Zusammensetzung des Wolkengases, oder Masse, Drehimpuls oder Bewegung sowohl einzelner Sterne als auch des gesamten Haufens, lassen sich zu jedem Zeitpunkt untersuchen und mit Beobachtungsdaten vergleichen.

|

|

|

Ein dichter Sternhaufen entsteht im Innern einer kollabierenden Gaswolke (Computersimulation ZAH/ITA, Clark et al. 2008).

|

Es zeigt sich, dass trotz der zwangsläufigen Vereinfachung oder Vernachlässigung mancher physikalischer Prozesse die Computermodelle ein Szenario nachzeichnen, das der Realität sehr nahe kommt. Viele Charakteristika, wie die räumliche Struktur der Sternentstehungsregionen, die Zeitskalen oder die Massenverteilung der jungen Sterne, stimmen gut mit den Beobachtungen in der Milchstraße überein.

Wie bereits erwähnt, sind Aufbau und Entwicklung interstellarer Gaswolken durch turbulente Überschallströmungen bestimmt. Ein weiterer wichtiger Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe am Institut für Theoretische Astrophysik ist daher die detaillierte numerische Modellierung und statistische Charakterisierung turbulenter Strömungsfelder im astrophysikalischen Kontext. Diese Arbeiten sind Voraussetzung für die Entwicklung der neuen Theorie der Sternentstehung, die auf dem komplexen dynamischen Wechselspiel von Schwerkraft und interstellarer Turbulenz basiert.

Obwohl der grundlegende physikalische Ablauf der Sternbildung inzwischen verstanden ist, gibt es noch viele ungeklärte Details und offene Fragen: Wann, wo und wie bildeten sich die ersten Sterne im Universum? Wie unterscheiden sich diese Sterne von denjenigen, die heute geboren werden? Warum endet die Bildung von Sternen in Molekülwolken nach einer gewissen Zeit, auch wenn noch genügend Gas vorhanden ist? Welche physikalischen Prozesse regulieren die extremen Bereiche der stellaren Massenverteilung? Das heißt, wie bilden sich massereiche Sterne und was bestimmt die maximal mögliche Sternmasse, oder wie können wir den Übergangsbereich von massearmen Sternen zu Planeten verstehen?

Stern- und Planetenentstehung sind eng verkoppelte Prozesse. Uns interessiert daher, um welche Sterne Planeten kreisen, und welche Prozesse die Eigenschaften dieser Systeme bestimmen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Planeten in der sogenannten habitablen Zone liegen, das heißt, dass auf ihnen Bedingungen herrschen, die biologisches Leben, so wie wir es kennen, zumindest theoretisch möglich machen? Solche Fragen sind es, die die Sternentstehung zu einem faszinierenden und hochaktuellen Forschungsgebiet der modernen Astronomie und Astrophysik machen und noch über viele Jahre hinweg für bahnbrechende Entdeckungen und Erkenntnisse sorgen werden.

Wie bereits erwähnt, sind Aufbau und Entwicklung interstellarer Gaswolken durch turbulente Überschallströmungen bestimmt. Ein weiterer wichtiger Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe am Institut für Theoretische Astrophysik ist daher die detaillierte numerische Modellierung und statistische Charakterisierung turbulenter Strömungsfelder im astrophysikalischen Kontext. Diese Arbeiten sind Voraussetzung für die Entwicklung der neuen Theorie der Sternentstehung, die auf dem komplexen dynamischen Wechselspiel von Schwerkraft und interstellarer Turbulenz basiert.

Obwohl der grundlegende physikalische Ablauf der Sternbildung inzwischen verstanden ist, gibt es noch viele ungeklärte Details und offene Fragen: Wann, wo und wie bildeten sich die ersten Sterne im Universum? Wie unterscheiden sich diese Sterne von denjenigen, die heute geboren werden? Warum endet die Bildung von Sternen in Molekülwolken nach einer gewissen Zeit, auch wenn noch genügend Gas vorhanden ist? Welche physikalischen Prozesse regulieren die extremen Bereiche der stellaren Massenverteilung? Das heißt, wie bilden sich massereiche Sterne und was bestimmt die maximal mögliche Sternmasse, oder wie können wir den Übergangsbereich von massearmen Sternen zu Planeten verstehen?

Stern- und Planetenentstehung sind eng verkoppelte Prozesse. Uns interessiert daher, um welche Sterne Planeten kreisen, und welche Prozesse die Eigenschaften dieser Systeme bestimmen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Planeten in der sogenannten habitablen Zone liegen, das heißt, dass auf ihnen Bedingungen herrschen, die biologisches Leben, so wie wir es kennen, zumindest theoretisch möglich machen? Solche Fragen sind es, die die Sternentstehung zu einem faszinierenden und hochaktuellen Forschungsgebiet der modernen Astronomie und Astrophysik machen und noch über viele Jahre hinweg für bahnbrechende Entdeckungen und Erkenntnisse sorgen werden.

|

|

Prof. Dr. Ralf Klessen arbeitet seit dem Jahr 2006 am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg und ist zurzeit geschäftsführender Direktor des Instituts für Theoretische Astrophysik. Nach Postdoc-Jahren an der Sternwarte in Leiden und in der University of California in Santa Cruz, forschte er zuletzt am Astrophysikalischen Institut in Postdam, wo er eine Emmy-Noether-Gruppe zum Thema „Theorie der Sternentstehung“ leitet. In 2002 erhielt Ralf Klessen den Ludwig-Biermann-Preis der Astronomischen Gesellschaft.

Kontakt: rklessen@ita.uni-heidelberg.de

Kontakt: rklessen@ita.uni-heidelberg.de

Seitenbearbeiter:

E-Mail

Letzte Änderung:

27.11.2014