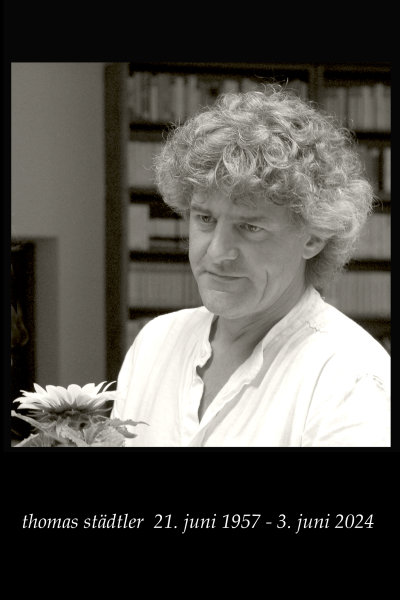

Nachruf Prof. Thomas Städtler

Thomas Städtler verstarb am 3. Juni 2024 im Alter von 66 Jahren. Als Romanist war er der Literatur zugeneigt, wiewohl er sein Arbeitsleben der altfranzösischen Lexikographie widmete. Mit ihm verliert die Romanistik einen ausgewiesen Fachmann des Mittelalters, das Team des Dictionnaire étymologique de l’ancien français (DEAF) seinen Kollegen und Chef, wir alle einen besonderen Menschen.

Thomas Städtler wurde am 21. Juni 1957 in Feuchtwangen (Franken) geboren. Er zeigte bereits früh seine musische Begabung – er wurde in den weltbekannten Windsbacher Knabenchor aufgenommen. Das Studium der Romanistik und der Soziologie führte ihn zunächst nach Augsburg und, nach einer Zwischenstation in Barcelona, nach Heidelberg. In Heidelberg, bereits Angestellter des DEAF, promovierte er 1987 „Zu den Anfängen der französischen Grammatiksprache. Textausgaben und Wortschatzstudien“. Nach vielen Jahren wissenschaftlicher Arbeit erwarb er 2005 an der Universität Nancy, wo er 2008 eine Gastprofessur innehatte, die Habilitation à diriger des recherches mit der kumulativen Arbeit „Lexicologie et lexicographie historiques“. 2008 wurde er an die philologische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg umhabilitiert und erhielt die Venia legendi für das Fach ‚Romanische Philologie‘. Er lehrte zunächst als Privatdozent, dann, ab 2013, als außerplanmäßiger Professor in der Freiburger Romanistik. Mit einem Lehrschwerpunkt auf dem Altfranzösischen engagierte er sich sehr für die Studierenden, die ihn für seine Kompetenz, Hilfsbereitschaft und Motivation schätzten. Über seine Wörterbuch- und Lehrtätigkeiten hinaus wirkte er als Dozent in Sommerschulen mit und war Mitglied internationaler wissenschaftlicher Kooperationen. Die ‚Société de Linguistique Romane‘ verlieh ihm 2013 in Nancy den „Prix Albert Dauzat“ und machte ihn im gleichen Jahr zu ihrem Schatzmeister. Mit Forscherinnen und Forschern aus dem Bereich der historischen Lexikographie hielt er enge wissenschaftliche Kontakte, dazu gehörten Éva Buchi vom ATILF in Nancy, Martin Glessgen in Zürich und David Trotter vom Anglo-Norman Dictionary in Aberystwyth.

Sein wissenschaftliches Hauptwerk ist die Mitarbeit an dem großen Langzeitforschungsvorhaben DEAF, das in Deutschland zunächst an der Universität Heidelberg von der DFG finanziert wurde und dann an die Heidelberger Akademie der Wissenschaften überging.

Formell aufgestiegen von der wissenschaftliche Hilfskraft über eine Sekretariatsstelle zum Redaktor des Wörterbuchs 1983, war Thomas Städtler derjenige, der über die Jahre 1988 bis 2021 hinweg die meisten Wörterbuchartikel des DEAF redigierte. Fachlich entspricht das einer jahrzehntelangen Perfektionierung in philologisch-historischer Lexikographie. Als Nachfolger Frankwalt Möhrens übernahm er 2007 schließlich die Leitung des Wörterbuchs und arbeitete noch in seiner Rente ein wenig weiter an der Retrodigitalisierung des Bandes G.

Er besaß das mentale Rüstzeug und das Durchhaltevermögen, auch einen DEAF-Artikel wie il zu schreiben, der auf 15 Spalten mehr zu einem Kapitel der Altfranzösischgrammatik als zur Wortstudie geriet. Das Alphabet als Strukturmarker des Wörterbuchs führte ihn über die Wortschatzuntersuchungen in alle Lebensbereiche: Kulinarisches, Philosophisches, Musiktheoretisches, Botanisches, Militärisches, Grammatikalisches und Medizinisches ist das Thema der von ihm redigierten Artikel, dazu ganz allgemein Menschliches wie inseparable, infidele, inceste, inglorieux, infame, imparfait, ignorance, erroneos, impudique, imbecillité, idiote, excentrique, inutile, illegal, gymnastique, fatiguer, gynecocratie, kercmester, jeu, intellectuel, edel, extasie und schließlich kirieleison.

Die Edition altfranzösischer Texte mit den dazugehörigen Wortschatzuntersuchungen sind der Schwerpunkt, der seine Forschungen und Publikationen über den DEAF hinaus prägt. Nach seiner Dissertation, die Editionen grammatikalisch-fachsprachlicher Texte des französischen Mittelalters enthält, publizierte Thomas Städtler 1995 den hübschen Fabliau „Du vit et de la coille“, und 2003 gelang ihm die Identifikation der „Zwei Fragmente des verschollenen altfranzösischen Heldenepos Chanson de Croissant“, 187 Verse einer Handschrift des 15. Jahrhunderts, erhalten in Michelstadt als Makulatur. 2013 edierte und übersetzte er zusammen mit seinen Kollegen am DEAF “Guillaume de Digulleville. Le Pelerinage de Vie humaine – Die Pilgerreise ins Himmlische Jerusalem“ nach der Heidelberger Prachthandschrift; nur die geforderte Texttreue hielt ihn davon ab, Guillaume stilistisch zu übertreffen. Auch internationale Mittel für Editionsprojekte altfranzösischer Texte warb Thomas Städtler ein, etwa die der Metamorphosen des Ovid, genannt ‚Ovide Moralisé‘; für letzteres war er Miteditor und -herausgeber („Ovide Moralisé, Livre I“, mit Craig Baker, Marianne Besseyre, Mattia Cavagna, Yan Greub, Richard Trachsler et al., Paris 2018).

Seine Publikationen in Zeitschriften, Festschriften und Kongressakten zeugen von seinen vielseitigen Interessen innerhalb der Philologie: „Für eine philologische Interpretation altfranzösischer Motettentexte” (1997), „Auch ist gar keine noth, dasz allen alles verständlich (Jakob Grimm). Observations sur la confection et la présentation des notices étymologiques du Trésor de la langue française informatisé“ (2006), „Warum eine Dame bei Marie de France ihrer Nase verlustig ging. Zu Vers 235 des Lai Bisclavret“ (2009), und „…Y se fecundaron mutuamente. Observaciones sobre las interferencias entre el latín medieval y el francés medieval“ (2011), um nur einige zu nennen; dazu kommen zahlreiche Buchbesprechungen von Editionen altfranzösischer Texte. Als Herausgeber publizierte er die „Wissenschaftliche Lexikographie im deutschsprachigen Raum“ (Heidelberg 2003) und „Ki bien voldreit raisun entendre. Mélanges en l’honneur du 70e anniversaire de Frankwalt Möhren“ (zusammen mit Stephen Dörr, Strasbourg 2012). Seine vollständige Publikationsliste ist einzusehen auf https://www.hadw-bw.de/thomas-staedtler.

Thomas Städtler ließ aber nie ganz ab von der Literatur. Sein literarisches Interesse manifestiert sich zum Beispiel in der Mitarbeit an den Übersetzungen von Karin Lievens, “Das fünfte Stockwerk der Freude. Drei Jahre mit der Guerilla in El Salvador [El quinto piso de la alegría], 1989, sowie von Jacques Barrau, Zeichnungen aus einem Lager. Das Konzentrationslageraußenkommando Neckarelz [Dessins d’un camp. Le camp de Neckarelz], 1992. Um die Literatur, Musik, Vorträge und vieles mehr ging es ihm auch als langjähriges, engagiertes Vorstandsmitglied des Deutsch-Französischen Kulturkreises in Heidelberg.

Thomas Städtler war Zeit seiner Mitarbeit am DEAF des Büros Ruhepol. Das war gut so, denn schließlich saßen bis zu 12 Leute im 32m2-Büro des Wörterbuchs. Von seiner Liebe zur Musik zeugt vieles: Er war nicht nur Mitglied als Sänger und Komponist des „Heidelberger Hardchor“, er hatte auch zwei eigene Musikgruppen, für die er textete, komponierte, Kontrabass spielte und sang: ‚Beste Kost‘ und ‚Pinot Rouge‘. Auch das Büro des DEAF und die gesamte Heidelberger Akademie der Wissenschaften profitierten von seiner Musikalität und seinem Engagement – „Jeder kann singen“ war das Motto: Zu zahlreichen Feiern stellte er regelmäßig einen dreistimmigen Mitarbeiterchor auf die Beine und dichtete die nötigen Texte: nachgerade eine Kärrnerarbeit, hätte er gesagt. Er war dabei absolut kein Stimmungsmacher, vielmehr hatten seine Aktivitäten literarische Tiefe, musische und menschliche Substanz: Er war der gelassene Typ.

Wir werden Thomas als Kollegen und als Freund sehr vermissen.

Sabine Tittel und Frankwalt Möhren