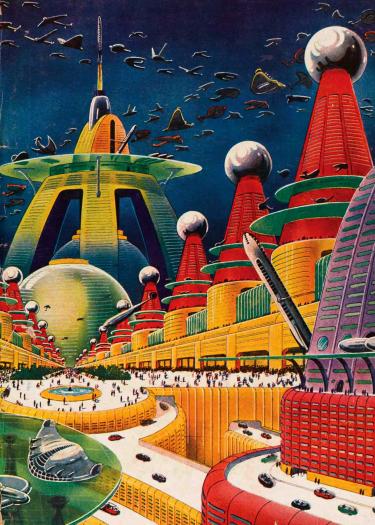

Megastructure | Megacity | Megalomania: Wie aus utopischen Architekturkonzepten der Nachkriegszeit dystopische Stadtlandschaften wurden

- Termin in der Vergangenheit

- Mittwoch, 6. Dezember 2023, 18:00 Uhr

- Gloria-Kino, Hauptstraße 146, 69117 Heidelberg

- Dr. Marc Bonner, Köln / Saarbrücken

Kaum ein anderer Film übt aufgrund seines monströsen Stadtbildes bis heute einen derartigen disziplinen- und medienübergreifenden Einfluss aus wie Blade Runner (USA, 1982). Von der Idee der Megastruktur als modulare und partizipatorische urbane Infrastruktur, wie sie etwa Archigram und die Metabolisten ersannen, blieben in der Postmoderne infolge der Ernüchterung über nicht eingelöste Zukunftsvisionen nur noch überdimensionierte Bauwerke sowie eine technizistische Formensprache übrig. In Science-Fiction-Bildwelten wird sie daher bereits früh auf monolithische Oberflächenphänome reduziert, die in ihrer retrofuturistischen Erscheinung jedoch aktuelle, gesellschaftliche Schieflagen verkörpert – dabei wurden bisher die ökologischen Implikationen dieser technizistischen Monstren übersehen und finden sich auch bei ihren architekturhistorischen Vorbildern nicht kritisch reflektiert.

Adresse

Gloria-Kino

Hauptstraße 146

69117 HeidelbergVeranstalter

Veranstaltungstyp

Diskussion

Sonstige

Vortrag

Homepage Veranstaltung

Weitere Informationen und Eintritt

Filmvorführung mit Vortrag und Publikumsgespräch. Eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg in Kooperation mit dem Gloria-Kino Heidelberg. Konzeption und Organisation: Henry Keazor und Alexandra Vinzenz.

Eintrittspreis: 9 Euro (regulär) | 8 Euro (ermäßigt) | 6 Euro (Studierende)

Programmheft

Alle Termine der Veranstaltung 'Konstruktionen der Zukunft: Gesellschaftsvisionen zwischen Utopie und Dystopie'

Science-Fiction kann als ein Genre verstanden werden, bei dem im Gewand der Zukunft auch und gerade Probleme der jeweiligen Gegenwart verhandelt werden. Diese können entweder in Form von Utopien konterkariert oder aber in Dystopien fortgesponnen und zugespitzt werden. Der Architektur kommt dabei häufig die Aufgabe zu, Signale zu setzen, indem sie zum Beispiel ebenso von technischem Fortschritt und Wohlstand wie von sich anbahnenden oder bereits stattgefundenen Katastrophen kündet. Als besonders interessant erweisen sich dabei Filme, in denen diese Signalfunktion genutzt wird, um Differenzen zwischen Schein und Sein aufzuwerfen: Was auf den ersten Blick wünschenswert erscheint, offenbart im weiteren Verlauf eventuell Abgründe. Die gezeigten Bauten sind dabei nicht selten architektonische Reflexe der jeweiligen Entstehungsgegenwart der Erzählungen. Daher ist es aufschlussreich, sich die gehegten Erwartungen und Ziele dieser Vorbilder im Hinblick auf die dort lebende Gesellschaft zu vergegenwärtigen – und sich anzuschauen, wie sie nun im konkreten Fall des Films verwendet und damit auch gedeutet werden.

Der Eröffnungsfilm der Reihe, Fritz Langs Metropolis (1927), einer der frühen Klassiker des Genres, ist hierfür ein prägnantes Beispiel. Wie sehr dieser nachfolgende Klassiker – nicht nur im Hinblick auf die gezeigte visionäre Architektur – geprägt und inspiriert hat, wird an Ridley Scotts Blade Runner (1982) deutlich. Als in wiederum einem ganz anderen Ambiente angesiedelt gibt sich Franklin J. Schaffners Planet der Affen (1968), der – darin Scotts Film vergleichbar – im Laufe der Zeit sowohl Fortsetzungen wie auch Remakes erfuhr. Mit Mamoru Oshiis Ghost in the Shell (1995) findet sich eine für das Thema ebenfalls sehr wichtige Gattung, der japanische Animé in der Filmreihe vertreten – Regisseur und Designer des Films gaben beide zu Protokoll, dass sie sich bei der Gestaltung der Schauplätze am modernen Hong Kong orientiert hätten. Mit Steven Spielbergs Minority Report (2002) schließt die Reihe. Für den Film wurde vorab eigens ein 80-seitiges Handbuch verfasst, in dem sich alle als relevant erachteten Aspekte der zu zeigenden Zukunft festgelegt fanden, um hier ein in sich stimmiges Bild zeichnen zu können: In den Katalog aufgenommen wurden architektonische, sozioökonomische, politische und technologische Gesichtspunkte, was noch einmal die enge Verzahnung dieser Parameter in der Science-Fiction zeigt.